-

Брой отговори

618 -

Регистрация

-

Последен вход

-

Days Won

4

Content Type

Профили

Форуми

Библиотека

Articles

Блогове

ВСИЧКО ПУБЛИКУВАНО ОТ tervel

-

Яснота по темата произход на (пра)българите могат да дадат само изследвания на кости от езическите некрополи разположени на територията на ПБЦ и несъмнено свързани със самите (пра)българи. Пълен анализ по Y хаплогрупи и mtDNA ! Не е като да няма достатъчно материал за изследване, но желание видимо липсва. За съжаление модерната ни археология и наука в тази област се изчерпва с химичен анализ на метална пластина или термомагнитно изследване на някое гърне. Финасирането също се оказва проблем поради пълната незаинтересованост от страна на държавата... поне могат да опитат да се закачат за някоя европрограмка, белким излезе нещо. Като за начало предлагам да започнат с костите от Кюлевча http://www.bulgari-istoria-2010.com/booksBG/K_Stanev_Kulevcha.pdf

-

Да, базирайки се основно на античните сведения за Европейска Сарматия. Как са проникнали обаче ефталитските и алхонски тамги сред полската аристокрация ? Главните заподозрени са (естествено) сарматите, алани, анти и хуни. Приликите с ефталитските и алхонските са твърде големи и едва ли са случайни. Но трябва да се запитаме и дали има връзка между ефталити, кидарити, алхони и европейски хуни. Склонен съм да вярвам че такава има. Обичаи като ИДЧ и синхронното им разпространение с движението на тези две групи говори за общ произход. Общото им название - бели хуни, алхони, хуни също е показателно в случая. Какво предлагат руските лингвисти като тези за произход на ядрото от европейските хуни - тюркски, монголски и кетски прозход. Практикували ли са тези групи от племена ИДЧ в съответния исторически период ?

-

Някаква част от хуните е напълно възможно да са е задържала по тия земи. Следите в полската хералдика навеждат на тази мисъл. Връзката с ефталитските и алхонските тамги е очевидна. Кога и как са се появили и утвърдили като родови знаци на полската шляхта е отделен въпрос. Следы тамг в польской геральдике XI–XVIII веков Hephthalite coin of King Khingila

-

https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2019.12.15.876912v1.full Мы проанализировали последовательности целых геномов восьми мужчин и одной женщины, похороненных в пределах отличительных курганов Хазарского высшего (воинского) класса. Сопоставив их с эталонными панелями современных народов Евразии и железного века, мы обнаружили, что хазарская политическая организация опиралась на полиэтническую элиту. Эта элита преимущественно происходила из племен Центральной Азии, но включала генетическую примесь из популяций, завоеванных хазарами. Странно как тези кургани са обявени като несъмнено свързани с хазарите. Много лесно могат да бъдат направени подвеждащи изводи при съмнителен подбор на изследваните обекти. Доста по-голяма е вероятността лицата погребани в тях да са част от тюркската върхушка в каганата. Иначе по някои форуми излиза информацията за R1a и Q.

-

Ще има да чакаме още дълго. Те самите археологически проучвания свързани с (пра)българите са почти напълно неглижирани... археогенетиката пък съвсем. Чат пат излиза някое термомагнитно изследване на керамични грънци от Плиска разкриващо вълнуващата мистерия на какво грънчарско колело е произведено съответното гърне - бавно или бързо... и толкова ! Винаги сме били царе в отбиването на номера. Унгарците за една/две години вършат повече работа отколкото ние ще свършим за сто години сигурно. Въпрос на приоритети.

-

С проф. Казимир Попконстантинов за Плиска(аудио): http://bnr.bg/shumen/post/101182132/s-prof-kazimir-popkonstantinov-za-pliska?fbclid=IwAR1vUcpRij-MMAtLuZejtaORaDi1w0AXYhOqFbprVkOWgETzDEkXDI8krlo

-

Тарим е изходната точка на кимерийската миграция ако приемем връзката им с появата на еленовите камъни в Европа. https://www.academia.edu/36514215/Ковалев_А.А._Захоронения_оленных_камней_в_могилах_Синьцзяна_-_новое_подтверждение_синьцзянской_гипотезы_происхождения_европейских_оленных_камней_Burials_of_deer_stones_in_Xinjiang_Маргулановские_чтения_2018

-

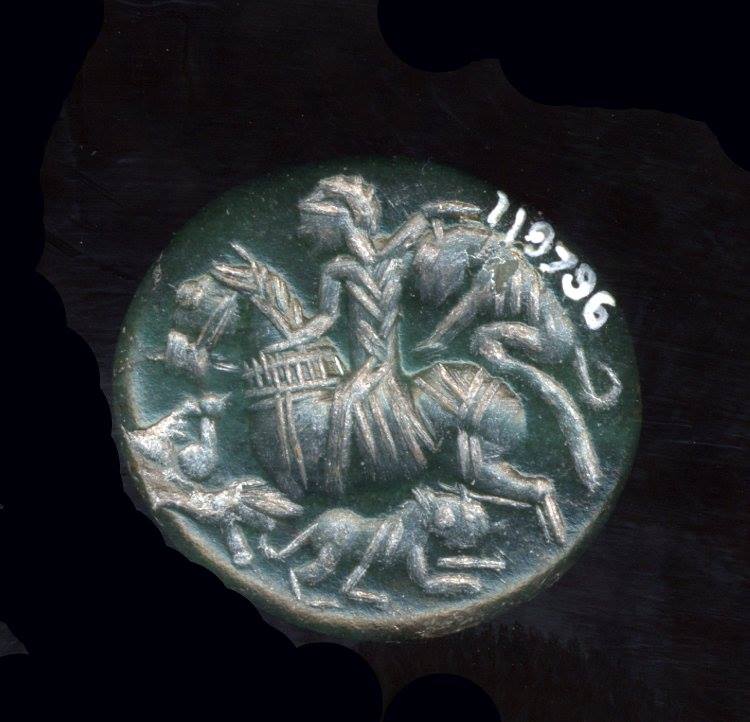

Има една малка подробност - на монетите от Одесос отсъстват фигурите на куче и лъв. Най-близки като композиция са сарматските фалари и сасанинидския печат от British museum.

-

Лицевите изображения на тези медальони са твърде близки като образ до Керсасп. ''...героя древнеи-ранского эпоса – Кэрсаспу, которого М. Бойс характеризует так: «у него торчащие, изогнутые волосы, свирепый звери-ный вид» (Boyce, 1989, с. 97). На редких маргушских и бак-трийских амулетах, имеются однотипные рисунки Кэрэсаспы, где он показан с характерно убранными волосами, разделенные на две изогнутые пряди. Кэрэсаспа имеет длинныебакенбарды и по-звериному зло вытаращенные глаза. Тотфакт, что такие амулеты Кэрэсаспы имеются как в Бактрии,так и в Маргиане, указывает на распространение древнихэпических сказаний о нем в обеих этих исторических облас-тях. Он прославляется в Авесте, как «величайший герой»,который побеждает многочисленных врагов рода челове-ческого (в том числе таких больших как лошади). В.И. Сарианиди Задолго до Заратуштры https://www.scribd.com/document/66728289/В-И-Сарианиди-Задолго-до-Заратуштры

-

https://www.britishmuseum.org/research/collection_online/collection_object_details.aspx?assetId=1527294001&objectId=1526459&partId=1

-

Имен. Другой возможный реликт - венг. mén «жеребец», стар. Menu-, считаемое неясным [143]; ср. mannus, галльское название низкорослой лошади (в латинском), также с возможными иллирийскими связями. (др.-в.-нем. mana ''грива'') http://philology.ru/linguistics3/trubachev-82b.htm В словен. мерин, возможно сохранились реликты важного древнего названия проблематичного происхождения. Его отражения в лат. диал. mannus маленькая лошадка из *mandus, мессап. (Juppiter) Menzanas (Лошадиный Юпитер), а также и алб. mez, maz , рум. minz ''жеребец'', далее нем. диал. (тирольск) Menz ''яловая корова'' позволяют восстановить источник иллирийск. - *manza ... отнесить венг. men ''жеребец'', др. венг. menu происхождение которого еще не выяснено. Трубачев О. Н. Происхождение названий домашних животных в славянских языках стр 56 http://inslav.ru/images/stories/pdf/1960_Trubachev.pdf

-

Теку (овен) связываемое этимологически с и.-е. *t’euk[fo]- ‘тянуть’, ‘вести’ (лат. dücö ‘веду’, др.-англ. tlegan,др.-в.-нем. ziohan, нем. ziehen ‘тянуть’, ‘тянуться’, ‘отправляться’) Гамкрелидзе Т.В., Иванов Вяч.Вс. Индоевропейский язык и индоевропейцы. Тбилиси, 1984 стр 585

-

За сомора не съм сигурен дали го имаше в следноперсийски, но тюрколозите би следвало да обяснят следните индоевропейски примери > Горностай’, ‘ласка’ обозначаются в германском, балтийском и венетском (ср. Pokorny 1959:573—574) также и другим диалектным термином: др.-в.-нем. harmo ‘горностай’ (ср. нем. Hermelin), лит. Sarmuö, sermuo ‘горностай’, Sarmonys ‘ласка’, латыш, sffmulis ‘горностай’{Fraenkel 1962—1965, //: 965) Гамкрелидзе Т.В., Иванов Вяч.Вс. Индоевропейский язык и индоевропейцы. Тбилиси, 1984 стр 523

-

В дальнейшем, уже в отдельных иранских языках, и это название табуируется, заменяясь на эвфемистическое обозначение ‘оленя’ как ‘рогатого’ (метафорически: ‘ветвистого’), в том числе и в значении тотема вос точных иранцев-саков ( saka скиф. ср.осет. sag ‘олень’ при säka ‘ветвь’, ■‘сук’, др.-инд. säkhä ‘ветвь’, ср. рус. соха, сохатый ‘лось’ (Абаев 1949, I : 49, 179) / бълг. сък - твърда част от дърво, която е основа на клон Гамкрелидзе Т.В., Иванов Вяч.Вс. Индоевропейский язык и индоевропейцы. Тбилиси, 1984 стр 519 http://vk.com/doc5348702_133753577?hash=d5cb256d8f8b48021c Тюркската форма очеизвадно е заемка от ирански.

-

Един от възможните варианти > http://kronk.spb.ru/library/2012-spb-chemurchek.htm https://www.academia.edu/29568444/Ковалев_А.А._Чемурчекские_памятники_Синьцзяна_артефакты_комплексы_погребальные_сооружения_Kovalev_A._Chemurchek_Qiemuerqieke_sites_and_artefacts_in_Xinjiang_Древнейшие_европейцы_в_сердце_Азии_Earliest_Europeans_in_the_Heart_of_Asia_чемурчекский_культурный_феномен._Часть_II._2015

-

КУЛЬТУРА ДЯНЬ (ДИЕН) КАК ВАРИАНТ ДОНГШОНСКОЙ ЦИВЛИЗАЦИИ Вещевой комплекс отражает контакты дяньцев с миром ханьцев и этнически отличными от них жителями царств Чу, Ба, Шу, позволяет выделить не только ряд различных местных компонентов культуры, но и влияние с севера предположительно, сакское и/или гунно-сарматское, а также с юга вьетов и носителей культуры банчианг на территории Таиланда. КиберЛенинка: https://cyberleninka.ru/article/n/kultura-dyan-dien-kak-variant-dongshonskoy-tsivlizatsii

-

Д.В. Деопик Всадническая культура в верховьях Янцзы и восточный вариант «звериного стиля». Вопрос о всаднической культуре в Диене и связанных с нею тенденциях в искусстве — часть общей проблемы контактов населения евразийских степей и представителей рисоводческих и просоводческих цивилизаций Восточной и Юго-Восточной Азии. Таким образом, диенский всадник — тяжеловооружённый конник с мечом и тяжёлым копьём, близкий по типу к сюнну и более западным группам всадников евразийских степей. Сравнение найденных в Диене изображений в «зверином стиле» с остальной культурой Диена, с одной стороны, и самыми восточными образцами «звериного стиля» — с другой, позволяет предположить, что именно это субстратное реалистическое искусство, созданное обществом, в которое проникли носители «звериного стиля», оказало позднее реализирующее влияние на «звериный стиль». Данные из других сфер жизни показывают, что какие-то группы степняков во II в. до н.э. уже некоторое время(64/65) жили в Диене. Местная традиция, видимо, и придала «звериному стилю» те реалистические черты, которые составляют его специфику по сравнению с ближайшими разновидностями «звериного стиля», например с Ордосской группой Как соотносятся во времени три указанных компонента культуры Диена (что важно для определения времени предполагаемых контактов со степным миром)? Культура имеет три различных вида, которые представляется правомерным рассматривать как временные слои. Наиболее древний из них — донгшонский, поскольку ранняя дата этой культуры — VIII-VII вв. до н.э. Третий слой, более поздний, чем первый и второй (или синхронный второму), — культура всадников-меченосцев. Если донгшонская культура (первый слой) сравнительно хорошо известна, а о втором слое трудно пока говорить из-за недостаточности данных, то о третьем пока написано мало, хотя данных уже много. Для него характерны изображения мужчин — конных воинов, тяжеловооружённых, с доспехами и щитами (рис. 8 а, б, 9 а, 17 аб), с большими усами и естественной или накладной бородой (рис. 9 б, 14 а), в длинных пестрых сравнителыю узких штанах (рис. 14 б). Северными элементами в культуре Диена кроме тех, что связаны с конём, следует считать чеканы, похожие на тагарские, нехарактерные для других народов этого времени в данном регионе, «звериный стиль», бляхи иранского типа (рис. 20 а), пятилепестковые бляшки, бляшки с изображением тигра, изображения бревенчатых амбаров (общественных или государственных), также встречающиеся в более северных степных культурах, северные виды скота и домашних животных (бараны, козлы, крупные пастушеские собаки) (рис. 13 б) и явно не монголоидный тип лица (рис. 14 б и др.). Аналогии всему этому можно отыскать лишь в степях на северо-западе и севере (до Ордоса как восточной точки). В ханьской культуре и в Донгшоне их нет. http://kronk.spb.ru/library/deopik-dv-1979.htm?fbclid=IwAR127RMrphu1hYrDmyuOzFgRl4uINwZGQ1YgjOv8gQoCV3NiLwf4czoL4G0

-

НОВЫЕ ДАННЫЕ ПО КРАНИОЛОГИИ НАСЕЛЕНИЯ ГОРНОГО АЛТАЯ ГУННО-САРМАТСКОГО ВРЕМЕНИ Газимзянов Ильгизар Равильевич В статье изложены результаты внутригруппового и межгруппового анализа всех доступных на сегодняшний день краниологических материалов по кочевникам Горного Алтая гунно-сарматского времени (булан-кобинская археологическая культура, II в. до н.э. V в. н.э.). На основе краниометрического изучения 75 мужских и 38 женских черепов определяется, в основном, европеоидный характер физического облика населения булан-кобинской общности на всех этапах ее развития. В ее составе преобладает, в целом, европеоидный морфологический компонент с включением монголоидных элементов: мезо-брахикранный с широким и средневысоким, умеренно профилированным лицом в сочетании со средним углом выступания носа. Сравнительный межгрупповой анализ с привлечением мужских краниологических серий с территории юга Сибири и Центральной Азии эпохи раннего железа выявил два основных вектора возможных генетических связей кочевников Горного Алтая гунно-сарматского времени. Первый связан с местным (пазырыкским) предшествующим населением. Второй с широким кругом кочевых групп степей Евразии рубежа эр, носителями, в основном, европеоидного мезо-брахикранного морфотипа с включением той или иной доли монголоидной примеси. КиберЛенинка: https://cyberleninka.ru/article/n/novye-dannye-po-kraniologii-naseleniya-gornogo-altaya-gunno-sarmatskogo-vremeni

-

Има логика ако новата управленска аристокрация не се отличава съществено от заменената/избитата. Културните и особено езиковите разлики засега са предмет единствено на множество спекулации. Погледни разпространението на R1a и R1b сред съвременните тюркски народи. Ашина са R1a и са с ирански етноним. Тюркизацията в степта става предимно по женска линия. Почти невероятно звучи тотално разгромените сюн-ну да дадат начален импулс за появата на разните там хуни, хиони, алхони, ефталити и прочие. ЯЗЫК И ИМЕНА ГУННОВ (ОТНОСИТЕЛЬНО ОДНОГО УСТОЯВШЕГОСЯ СТЕРЕОТИПА О ТЮРКОЯЗЫЧНОСТИ ГУННОВ) С Боталов По нашему представлению сюнно-хуннский культурогенез протекал на территории Северного Китая, в регионе, заселенном палеоиранским населением (северные варвары) - носителем общности культур «ордосских бронз». Семантика и иконография образов звериного стиля в украшении предметов этих культур не позволяет сомневаться в палеоиранской единокультурности их с изобразительными традициями сакской и скифо-сарматской среды Евразии. Кроме того, думается, что единство истоков культу-рогенеза и длительное сосуществование сюнно-хуннских и юэчжийских союзов племен, в тохаро-иранской этнической подоснове которых сегодня не приходится сомневаться, безусловно, не могло не отразиться на их этнолингвистической близости. еоретически же вполне допустима мысль, что сюнны-хунны в языковом плане могли являться потомками самого восточного палеоиранского населения, говорившего на каких-то очень древних индоиранских наречиях. На наш взгляд, ситуация с новыми палеоиранскими танаисскими именами, несхожими с ранее существующими на Боспоре, в определенной мере подтверждает сказанное. В этой связи вполне уместно проследить историческую судьбу Танаиса в аспекте позднесарматского культурогенеза Вероятно, первые гунны, а впоследствии и господствующий гуннский клан, привнесли и какое-то время сохраняли палеоязык (слова, наименования, имена), который составляли наиболее древние индоевропейские или тохаро-иранские наречия, длитель- ное время сохранившиеся в замкнутом лингвистическом пространстве крайне восточного ареала индоиранского мира. В этой связи совершенно справедливо заключение о том, что этот язык не только считается мертвым на сегодняшний день, но и был совершенно неведом европейским современникам поздней древности и средневековья. Учитывая сказанное, мы склонны считать, что выявленные исследователями параллели в славянских языках, вполне могут быть некими заимствованиями из палеоиндоиранского языка гуннов, которые произошли в момент господства последних над лесостепным прасла-вянским (антским) населением Подонья и Поднепровья. КиберЛенинка: https://cyberleninka.ru/article/n/yazyk-i-imena-gunnov-otnositelno-odnogo-ustoyavshegosya-stereotipa-o-tyurkoyazychnosti-gunnov Боталов малко се е оплел с ''тюрок-болгар'', ама пуста съветска инерция. В крайна сметка се получава така, че един стереотип (тюркоезичието на българите) се ползва като аргумент за отхвърлянето на друг (тюркоезичието на хуните).

-

''Онождането'' обаче е протичало май в обратен ред - Ашина и дори късните османци са R1a. Малко неудобен момент за развихрилия се пантюркизъм в бившите съветски републики и в самата Турция, но факт. Щото там отдавна се върти фентъзито как някакви дребни (и женствени в очите на своите европейски съвременници) монголци порят русокосите и едрогърди европейски булки, а мъжете с малките си понита сеят разруха и подчиняват римляни и германци. Наистина много красив мит напълно достоен да измести фокуса от мизерното настояще на същите тези съвременни тюркски държави.